若水堂陳皮品鑒(10):“通”即是“補 ”

“集體焦慮、氣血淤堵”的時代,機體、臟腑都在內卷。若水堂陳皮的意義,在其深得“通達”、“調和”之性。

“藥、食、茶同源”的新會陳皮,近年持續(xù)熱絡。但市面上魚龍混雜,消費者如霧里看花,很難選到道地的新會陳皮。

我們采訪到若水堂陳皮負責人成寅,了解到一些消費者關心的問題。

若水堂陳皮(廣東新會陳皮百年商號,已有138年歷史),早年曾被霍英東先生稱為“比黃金還要珍貴的陳皮”。其道地性的“母樹原種”陳皮受到藏家認可。

(一)以“通”為補

作為“南藥之首”,新會陳皮素有“化滯祛濕之性、通達調和之德”。

貴比黃金、與人參齊名——這是嶺南人眼中的陳皮。人參縱然名貴,道地新會原種老陳皮更有廣泛、實在的妙用。

陳皮雖不似人參能補氣,卻能調氣、理氣,行氣、通氣。氣行則血通,氣血通暢,病已去大半。

氣血不通,一味進補,必無法通達運化,補有何益?

故陳皮之性,在“以通為補”、“通即是補”。

現代人肥甘厚味、能量過剩;濕氣重重、氣血瘀滯。正可健脾運化、疏通氣機,這正是陳皮之所長。

(二)、前人之述

陳皮之功,歷代本草、名家著作不吝筆墨,多有闡揚:

李時珍《本草綱目》:

“補脾胃、理肺氣”。

元 李東垣:

“夫人以脾胃為主,而治病以調氣為先;如欲調氣健脾者,陳皮之功具其首焉。”

(若水堂注:脾胃乃后天之本、氣血生化之源。肺主一身之氣,司呼吸、朝百脈。陳皮入脾、肺二經,理氣和健脾,是陳皮基本價值。

南朝 陶弘景:

“陳皮療氣大勝。須陳久者良。”

(若水堂注:陶弘景,456-536,南朝齊、梁時道士、醫(yī)藥學家。)

李時珍《本草綱目》:

“(陳皮)破癥、瘕、痃、癖。”

(若水堂注:癥、瘕、痃、癖,中醫(yī)泛指腹中或臟腑中的積聚、腫塊。)

李時珍《本草綱目》:

“同補藥則補,同瀉藥則瀉;同升藥則升,同降藥則降。但隨所配而補泄升降也。”

(若水堂注:陳皮可調和諸藥,與別的藥物調和、配伍。陳皮的兩大功效,一是行氣、二是健脾。“行氣”則引導藥物歸經、“健脾”則加強運化吸收。

比如搭配人參可以增強補氣;搭配大黃則可以增強攻下;放大所配藥物的功效。如果擔心某一劑藥“藥力不逮”,都可以加陳皮來助力。)

(三)、分類歸經

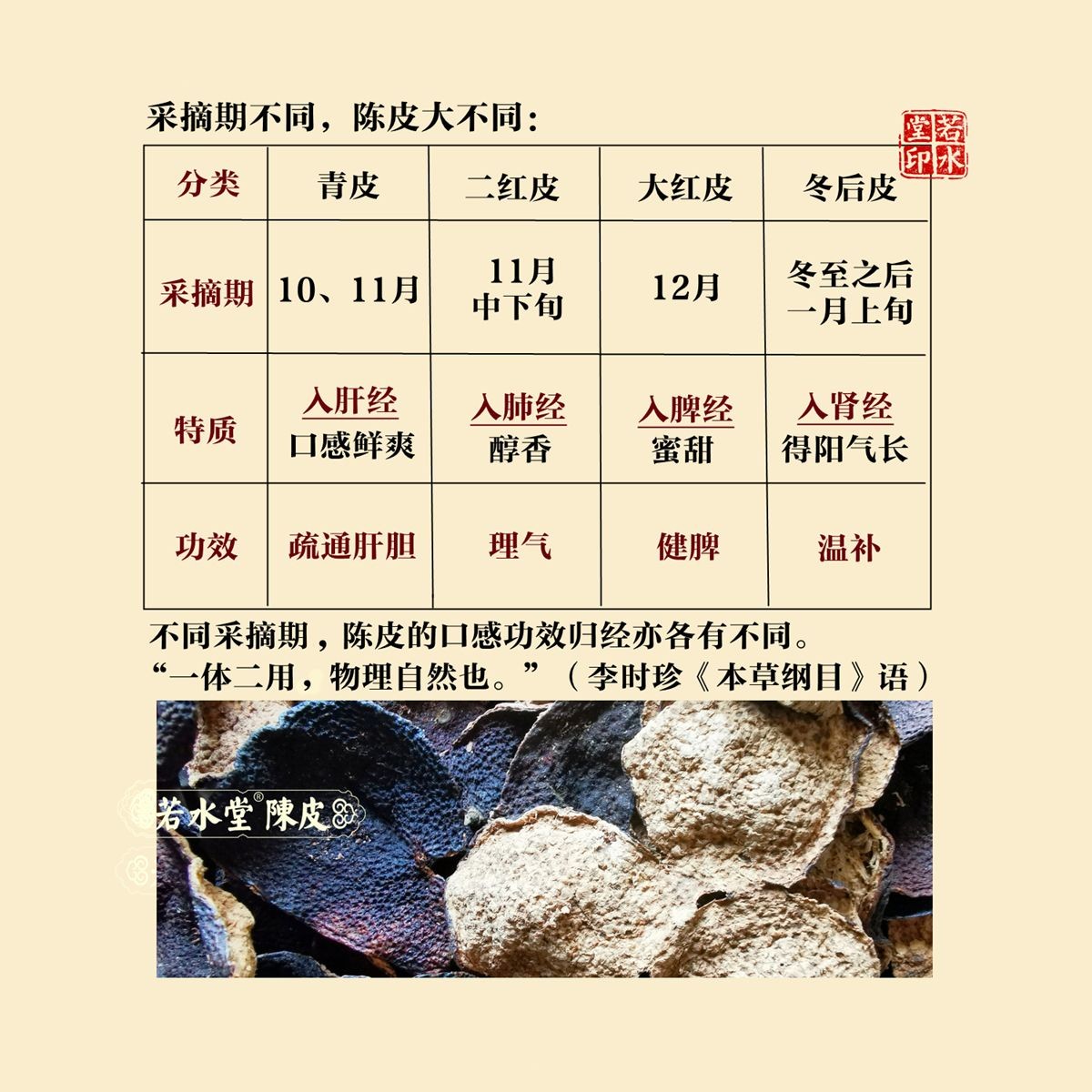

青皮、二紅皮、大紅皮、冬后皮這四類陳皮,其性味、歸經、功效并不相同。

李時珍《本草綱目》中說“一體二用,物理自然”,講的就是這個道理。

青皮色青 ,味甘、辛、微苦,微寒。入肝、膽二經 ,“疏利肝邪”、通肝、膽之氣;

了解“青皮”相關內容,請閱讀《陳皮的鑒別(3):青皮》

二紅皮與大紅皮甘、辛,溫。二紅皮香濃,偏于理肺氣;大紅皮味甘,偏于健脾胃;

冬后皮,冬至之后尚能凌寒掛果,性熱,溫腎通氣。

(若水堂注:上述陳皮的分類及功效,僅適用于若水堂原種。駁枝嫁接皮、外地橘皮并不適用。)

陳皮與橘皮的關系,請閱讀《陳皮的鑒別(1):什么是陳皮?》

不同產區(qū)水土、樹齡、甚至后天陳化,都會使新會陳皮表達不同的“性味”,導致歸經功效不盡相同。

不同企業(yè)采收陳皮的標準也有不同,導致市面上陳皮的品質、功效差別較大。

若水堂陳皮,以“母樹原種、有性繁殖”保留了新會陳皮的原始風味和素有功效,受到陳皮藏家追捧。早年曾被霍英東先生稱為“比黃金還要珍貴的陳皮”。產品標準甚為嚴苛:

1、廣東新會傳統核心產區(qū)(東甲、梅江)2、未經嫁接的母樹原種陳皮

3、經過5年以上的自然陳化

4、具有母樹原種特有的風味

5、具有理氣健脾的功效

6、具有“陳久者良”的活性(活皮)

嶺南一帶有“飲咗若水堂,方知陳皮味”的說法。意思是喝了若水堂的陳皮,方可體驗到新會道地陳皮的原始風味,或可驗證歷代本草典籍對陳皮功效的推崇。